«Vede che bei colori hanno queste sale della maternità? Una diversa dall’ altra e nessuna è dipinta con il deprimente verdino pallido degli ospedali. Anche le tende alle finestre, guardi: tonalità allegre, familiari. Per le mamme in attesa è come stare a casa, ce lo dicono sempre. Del resto erano state loro a spiegarci come avrebbero voluto le stanze: tanto per cominciare, con solo due letti e non i tradizionali quattro. Per una maggiore intimità. Da queste parti, mi creda, è uno standard molto alto. Persino i colori dei bagni li abbiamo fatti scegliere a loro, dopo avere fatto un sondaggio. Le abbiamo accontentate in tutto».

Masad Barhoum, piccolo di statura, occhi vivaci, è il direttore sanitario dell’Holy Family Hospital, l’ospedale della Sacra Famiglia di Nazareth di proprietà dell’ordine ospedaliero religioso Fatebenefratelli. Va di corsa, ma trova il tempo per far fare al visitatore un primo giro di ricognizione. La guerra con il Libano è appena finita: da qualche settimana medici e infermieri respirano un po’. Eppure sembra che l’emergenza sia ancora nell’aria.

«Lei dice? Allora avrebbe dovuto essere qui durante i giorni dei bombardamenti. Facciamo parte del circuito degli ospedali di emergenza di Israele, il governo ci ha precettati tutti. In allerta perenne: dottori, infermieri, impiegati, nessuno poteva uscire dai confini della città. Pronti per i feriti. E quando suonava l’allarme, avevamo un minuto per trovare il rifugio più vicino. Ma spesso, prima della sirena, arrivava il sibilo dei missili. E poi il botto. Paura? Non c’era tempo».

Feriti, tanti. Morti, parecchi: comprese due bambine colpite “per errore” dai razzi libanesi. Durante il conflitto contro Hezbollah, però, l’Holy Family è stato messo in crisi soprattutto dalle nascite.

«Quasi trecento parti nel solo mese di agosto, un record insostenibile per noi. Si era sparsa la voce che qui a Nazareth – città dove i 120 mila abitanti sono al 70 per cento arabi e per il resto cristiani, drusi, ebrei – la situazione fosse un po’ meno pericolosa. Inoltre, mi permetta un po’ di orgoglio, ci stiamo affermando come uno dei migliori ospedali della Galilea e di tutto il nord di Israele. Risultato: le donne venivano tutte qui. Da Haifa e anche da più lontano. Alla fine eravamo una catena di montaggio: dopo appena 12 ore le rimandavamo a casa, per far posto alle nuove puerpere».

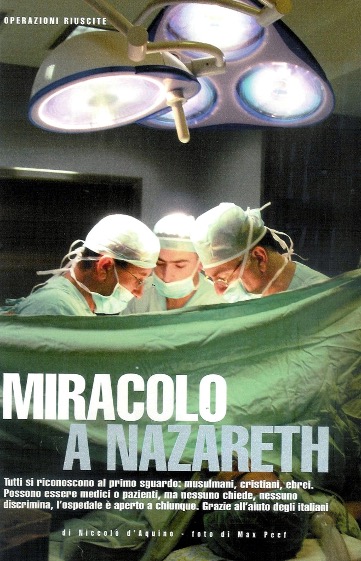

Si ferma, ride: «Nel manuale del buon medico questo è un dato che, forse, non andrebbe sottolineato». Invece il miracolo dell’Holy Family va raccontato tutto. Che questo ospedale fosse “diverso” era cosa già nota agli addetti ai lavori. Un caso più unico che raro nella Terra Santa tormentata dall’odio. Perché l’ospedale italiano, come lo chiama la gente di qui (gli altri due di Nazareth sono il “francese” e l”inglese”), è multireligioso e multietnico. Medici e infermieri musulmani, ebrei, cristiani, drusi assistono pazienti di ogni confessione e razza. La pattuglia delle suore di carità di Maria Bambina a fianco di infermiere arabe. Senza distinzioni né prevenzioni. «E ovvio che ci riconosciamo al primo sguardo: basta l’abbigliamento, il tipo di velo, la faccia. Ma nessuno chiede, nessuno discrimina». Dottor Barhoum, faccia subito un’eccezione: Lei è ebreo, cristiano, islamico? Un sorriso: «Che importa? Comunque, sono arabo e cristiano. Se vuole: minoranza nella minoranza, qui in Israele. Ma non me lo chieda più. E non lo scriva». Il miracolo, però, non sono soltanto la tolleranza e la non discriminazione, davvero insoliti in quest’area. Il miracolo è la rinascita di un ospedale che languiva e stava per morire. E che gli italiani hanno salvato e lanciato ai vertici sanitari di tutto il Medio Oriente. Con finanziamenti, donazioni, forniture di materiali, addestramento del personale.

Ci si sono messe alcune regioni, in particolare Lombardia e Veneto. Quest’ultima, per esempio, ha fornito il reparto di terapia intensiva. E aziende ospedaliere, primo fra tutti il San Gerardo di Monza. Ma, soprattutto, ci si sono messe due persone. Un uomo e una donna, anche loro italiani. Lui è Giuseppe Fraizzoli, 35 anni all’epoca della “chiamata” nel 2001, laurea in economia e commercio, master in business administration conseguito negli Stati Uniti, prima specializzazione in marketing sanitario al San Raffaele, per poi imboccare un’altra strada: Olivetti e, quindi, la Silicon Valley californiana. Gli telefonarono: «C’è da salvare dal baratro un ospedale in Israele. Vai a fare il direttore generale?». Lui rispose: «Che c’entro io?». Chiese tempo, qualche giorno. La sfida – andare nella città dove fu concepito Gesù, tra corsie in cui medici e malati ebrei assistono quelli arabi e viceversa – era impossibile da rifiutare. Si licenzia. Arriva all’Holy Family, biglietto di sola andata. Per scoprire che non ha nemmeno una stanza. Si sistema in un locale di fortuna, accanto alle cucine. Tra le tante cose che fa, è sua anche l’idea di chiedere alle puerpere come vorrebbero vedere arredate le stanze della maternità. «Ci sono voluti due anni, per intenderci con Giuseppe» confessa Masad Barhoum, il direttore sanitario. «Poi ho capito che era la persona giusta al momento giusto». E il momento, va detto, ora si è concluso: Fraizzoli si era dato un limite di tempo. Realizzato con successo l’obiettivo («Quando sono arrivato c’erano appena quattro infermiere diplomate e i medici venivano quando volevano. Ora le infermiere sono 60. E i dottori rispettano i turni»), adesso sta lasciando. Un nuovo lavoro lo attende in Italia.

MISSILI E TERREMOTI

L’ospedale Sacra Famiglia (Holy Family) di Nazareth viene fondato nel 1882 dai Fatebenefratelli: un ambulatorio e quattro posti letto che arrivano a trenta nel 1899. Ha subito avuto una vita travagliata. Durante la prima guerra mondiale viene requisito come ospedale militare. Nel 1927 un terremoto danneggia le strutture. Nella seconda guerra mondiale i frati vengono internati e l’ospedale nuovamente requisito. Nel 1945, nuovo terremoto. Tre anni dopo, all’epoca del conflitto arabo-israeliano, viene occupato da quaranta famiglie palestinesi. Nel 1952 tornano i Fatebenefratelli. Fino al 1980 I’Holy Family viene faticosamente ristrutturato e ampliato: 109 letti, portati a 212 nel 2000. Poi la difficile situazione economica, appesantita dal clima di tensione provocato dall’ 11 settembre, minaccia seriamente di far chiudere la gloriosa istituzione. «Che oggi rinasce» dice il priore, fra Serafino Acernozzi, 67 anni di Lodi, unico dei frati ancora presente a Nazareth. «Sono pronto per la pensione. Ma, prima, voglio vedere completato questo miracolo. E mi pare che siamo proprio sulla buona strada».

Il testimone lo ha raccolto la donna di questa storia. Un vulcano. Elena Fazzini, veneziana poliglotta trapiantata a Milano, dirigente di una grande società di assicurazioni, ha un lungo passato nelle organizzazioni umanitarie dell’Onu. Abbandonate per amore di un avvocato diventato suo marito. Ma la vera svolta non è il matrimonio: è la malattia, di quelle che un tempo si chiamavano incurabili. La curano, e bene, al San Gerardo. Quando esce, decide. «Invito a cena i medici e i dirigenti che mi avevano assistito. Dico: “Voglio fare qualcosa”. Loro si guardano, poi: “Ci sarebbe un ospedale italiano a Nazareth…”. Ho subito detto di sì». Elena va a vedere. Conosce Fraizzoli e Masad Barhoum. E Odette Shomar, responsabile stampa e relazioni esterne dell’Holy Family: altra donna, altro vulcano, sguardo intensissimo, l’unica che quando Elena Fazzini attacca a parlare riesce a interromperla.

Anche Odette è araba cristiana («Non lo scriva, non interessa a nessuno. Perchè fa sempre questa domanda?»). E’ Odette a spiegare a Elena: «Che medici e infermiere siano bravi è fondamentale, certo. Ma è anche importante che all’ingresso l’accoglienza sia gentile, non discriminante per nessuno». É con lei che Elena individua l’aiuto che può dare. La maternità dell’Holy Family sta diventando la migliore della zona. Ma manca il reparto di neonatologia dove assistere i bambini venuti al mondo con dei problemi. Ogni anno all’Holy Family ne nascono circa 500 con urgente bisogno di cure particolari. Il più vicino reparto di neonatologia è a Haifa, 60 chilometri. Spesso da Nazareth le ambulanze ci arrivano quando non c’è più nulla da fare. Elena dà vita a una onlus, Hope (c’è bisogno di tradurre?). Obiettivo: entro il dicembre del 2007 costruire in uno spazio di 800 metri quadrati dell’ospedale italiano un reparto con 40 posti di neonatologia, otto di terapia intensiva e 12 di terapia subintensiva. Costo totale: circa un milione di euro. «Dei quali, al momento, ne abbiamo già 150mila, in materiali e forniture elettromedicali donati da organismi privati. E la Regione Lombardia ci ha promesso 200mila euro». Insomma, all’appello mancano ancora parecchi soldi. «Ma per dicembre dell’anno prossimo ce la faremo» assicura Elena.

COME AIUTARLI

Per contribuire alla costruzione del reparto di neonatologia dell’ospedale Sacra famiglia di Nazareth si può effettuare un versamento a: Hope onlus, conto corrente bancario 3300000, Abi 3440, Cab 1600, Cin O, Banco di Desio, Piazza Affari 8/10, Milano. Per informazioni: Hope onlus, sede legale via Rossini 8, 20122 Milano. Sede amministrativa: via Orti 35, 20122 Milano. Telefono cellulare: 347-4243920. Web: hospitalnazareth.org. Email: hopeonlus@hotmail.it

Un terzo protagonista, pure lui italiano, completa questa straordinaria storia. Ettore Soranzo è un altro che non sta mai fermo, anche se tende a non farsi notare. E’ un ingegnere di Padova, magro, taciturno, pantaloni e maglietta quasi sempre grigi, sparisce nella coloratissima isola in perenne fermento dell’Holy Family. Ma è decisivo. In un film americano il suo soprannome sarebbe The fixero The scavenger è il trovarobe, il cerca-rifiuti. Undici anni in Terra Santa e la laurea in ingegneria è bella che dimenticata. Tutto o quasi tutto nell’Holy Family lo ha rimediato lui, scovandolo tra i materiali ancora buoni che gli ospedali italiani dismettono. Gira l’Italia, conosce quasi tutti gli amministratori e i magazzinieri. Smonta, impacchetta. Poi riempie container con destinazione Nazareth. «Una quarantina negli ultimi tre anni». Quindi rimonta e reinstalla. Fraizzoli e Barhoum lo hanno capito al volo, lasciandogli carta bianca. Ettore, con ritrosia, fornisce l’incredibile lista dei tesori che ha accumulato finora. Cinque pagine fitte. C’è di tutto, tutto registrato e regolare: sale operatorie («In genere costano 250mila euro, a noi sono bastati 30mila»), incubatrici, defibrillatori, quadri elettrici, impianti di condizionamento, unità di trattamento dell’aria per la chirurgia («Regalo dell’ospedale di Soave, a Verona: un bel colpo, lo aspettavamo da anni»), carrelli, letti “normali” e per i parti, bagni prefabbricati («Questi li ho dovuti pagare» borbotta. «Ma a metà prezzo, da una ditta di Bolzano in fallimento»). E ancora: piastrelle, porte, l’intero arredamento con i banconi della sala d’accoglienza («Era il set di una serie televisiva. Il deposito dove era custodito non sapeva come liberarsene»).

Persino il bar dell’ospedale è stato recuperato. Gratis, ovviamente. Era un bar di Lecco. Una squadra di volontari venuti da Rimini lo ha appena finito di rimontare per intero: bancone, infissi, macchina per il caffè, tavolini. Sulla porta hanno anche rimesso l’insegna originaria in italiano: Piccolo caffè. Riappare, sempre di fretta, Masad Barhoum, il direttore sanitario. «Venga, le posso offrire un espresso, vuole?».